8年生との交流給食

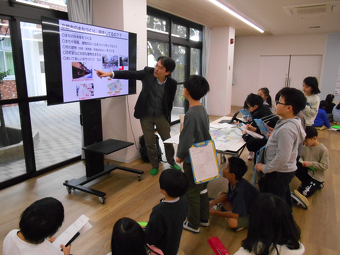

仕事や働くことについての学びを深めるため、3年生と同じく今仕事について学んでいる8年生と交流給食をしました。

8年生は今度職業体験に行きます。

3年生はキッザニアに行った経験やゲストティーチャーの授業などこれまでの学習を通して学んだことを活かし、8年生にたくさん質問をしていました。

「職業体験はなんの仕事をするのですか?」

「なにが楽しみですか?」

「将来どんな仕事をしたいですか?」

「将来に向けてどんな勉強をしていますか?」

「キッザニアでは○○と〇〇と…を体験しておもしろかったです!」

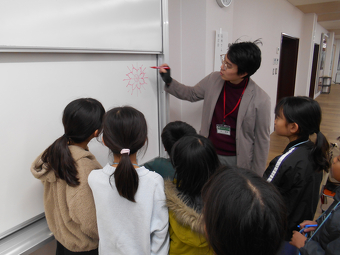

「わたしたちはこれまでこんな勉強をしてきてて…」とプリントや資料を見せながらお話をしている子もいました。

8年生はたくさんの質問に優しく丁寧に答えてくれていました。

短い時間でしたが「いろんなことをたくさん教えてもらった!」「また来てほしいな…!」と子どもたちは大喜びでした。