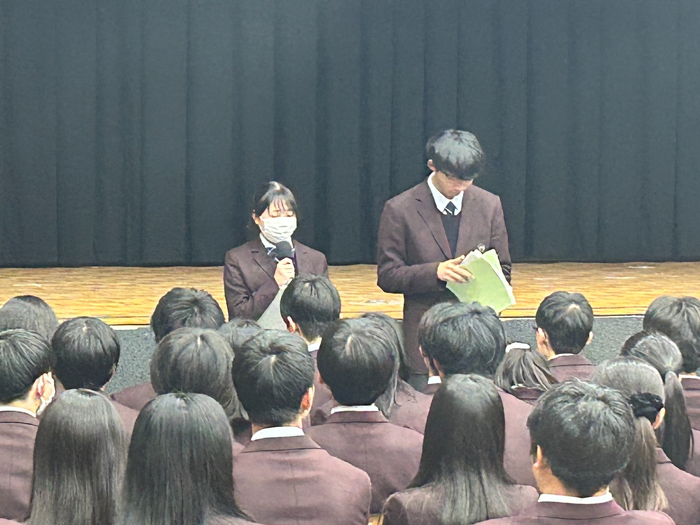

9年生のお兄さんお姉さんとの交流

中高等部へ、9年生のお兄さんやお姉さんに会いに行きました。

目的は、紫翔祭でお世話になったお兄さんお姉さんに感謝の気持ちを伝えること。

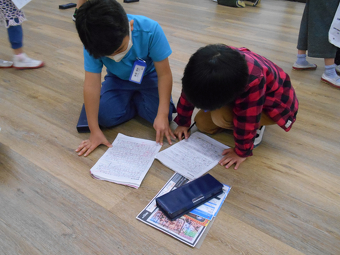

紫翔祭から時間が経ってしまいましたが、直接手紙を渡したい、という1年生の気持ちを受けとめて、9年生が時間を調整してくれたため、この日になりました。

久々に会えたお兄さんお姉さんは、相変わらずとてもやさしくて、みんな大喜びでした。

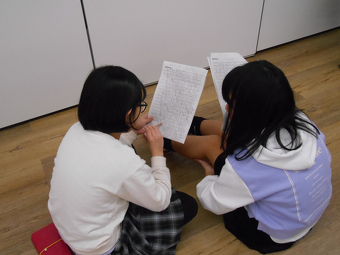

すると、なんと翌日には、9年生のお兄さんお姉さん達も、お返事を書いて持ってきてくれました。

お兄さんお姉さんとの束の間の交流の時間を楽しんだ1年生でした。