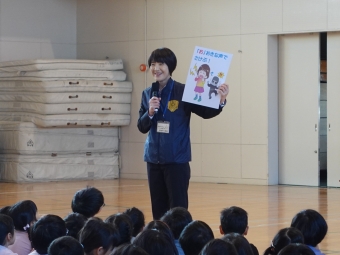

交通安全・防犯教室

12月3日の朝会では、北警察署の方をお迎えし、交通安全と防犯についてのお話を伺いました。子どもたちには、このお話を通じて学んだことを日々の生活に活かし、安全で安心な学校生活を送るためにルールやマナーをしっかり守って行動してほしいと思っています。

6-3制の小学校・中学校から,4-3-2区分の9年制義務教育学校へ

12月3日の朝会では、北警察署の方をお迎えし、交通安全と防犯についてのお話を伺いました。子どもたちには、このお話を通じて学んだことを日々の生活に活かし、安全で安心な学校生活を送るためにルールやマナーをしっかり守って行動してほしいと思っています。

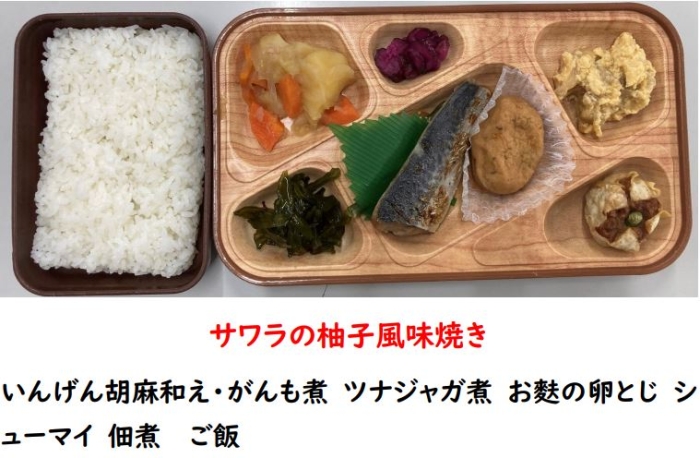

高等部(8・9年生)の昼食は、家庭からお弁当を持参するか、学校の希望給食を注文するかを選べます。希望給食は、毎月オンラインでツムギノのメニュー・アレルギー表を見てから注文でき、支払いは月ごとにクレジットカードで一括決済されるため便利です。昼休み前に温かいごはんとともに学校に届けられ、12:40~12:45の間に職員室で受け取り、食後の容器はそのまま職員室前の返却箱に返せます。

給食は、ごはんが直前まで保温されているので、温かい状態で楽しむことができます。おかずも豊富で、肉や魚を使ったバリエーション豊かなメニューが並びます。味付けも大人風の工夫がされており、油淋鶏やタンドリーチキンなどの定番から、わさび風味やピリ辛の刺激的なメニューも登場します。おいしさだけでなく、栄養バランスも考えられた内容で、健康にも配慮されています。さらに、価格も手頃なので、毎日の昼食が楽しく、充実したものとなるでしょう。

初等部・中等部の皆さんも、高等部での希望給食を楽しみにしていてください!

11月12日(火)、中等部と高等部の生徒が参加するオーラル・インタープリテーション・コンテストが本校で開催されました。オーラル・インタープリテーションとは、言語や文化の背景を深く理解しながら、英語の意味を自分なりに解釈し、音声化して表現する「口頭解釈法」と呼ばれる学習方法です。単なる音読にとどまらず、場面設定や対象を想像しながら自分の表現を磨く取り組みで、感情やリズムを調整することで一層の表現力が求められます。これは言語の学習だけでなく、想像力や共感力も育む先進的な方法として注目されており、本校では長年にわたり取り入れています。

当日は、2時間目に中等部(5~7年)の部、3時間目に高等部(8・9年)の部が行われ、それぞれの部で生徒たちが熱心に取り組みました。中等部の部では、4つの課題作品から自分の好きなものを選び、内容を深く理解して発表します。予選を通過した7名が舞台に立ち、自分なりの解釈を堂々と表現しました。読み方のスピードを変えたり、言葉と言葉の間に間を取ったりと、一人ひとりが工夫を凝らした表現で、観客を惹きつけていました。

高等部の部ではさらに高度な挑戦として、生徒が自由に選んだ約3分間の英語スピーチを披露しました。スティーブ・ジョブズやエマ・ワトソンの名スピーチなど、多彩な演説が選ばれ、それぞれの個性が光りました。本校では、こうした機会を通じて生徒が異文化理解を深め、言語の運用力を総合的に高めることを目指しています。日々の授業で得た知識やスキルを、舞台で実際に発表するという経験は、生徒にとっても貴重な成長の機会です。

本コンテストの審査と講評には、今年も特別に京都教育大学からアンドリュー・オーバマイヤー先生をお招きしました。アンドリュー先生には審査員の一員として審査を担当していただき、最後に本日の発表について講評もいただきました。中等部の講評では、各作品の内容に加え、注目すべき表現や言葉の裏に隠された意味について、多くのことを教えていただきました。また、高等部の発表では、生徒が選んだ課題のいくつかに対し、そのスピーチが行われた背景や行間に込められた意図について、アンドリュー先生の視点から丁寧に解説してくださいました。先生はまた、生徒たちがさまざまな表現方法に触れることの大切さについても語り、その言葉が生徒のさらなる成長への励みとなりました。

本日のコンテストの結果は、11月末に発行予定のENGLISH POST(英語通信)11月号に掲載いたします。

タイ国からの訪問団は最終日となった7日目、京都研修を行いました。

朝早くに関わらず、見送りに来ていただいたホストファミリーの方々に見送られ、ホテルを出発しました。鹿苑寺では金閣舎利殿の姿をたくさん写真に収めていました。二条城では屋内の写真撮影は禁止でしたが、欄間や襖絵など、豪華な日本の装飾を興味深く見学していました。特にタイの先生方は大政奉還の様子を再現した部屋をじっくり見ておられました。また鴬張りの音にも驚いておられました。

午後は伏見稲荷を訪れ、それぞれ自由に見学しました。近年は観光客が大変多く、千本鳥居を歩くのも一苦労ですが、写真を撮ったりお守りやお土産物を見たり、楽しそうにしていました。

最後は関西国際空港までお送りし、帰路につかれました。タイからは無事にみなさん到着されたと連絡が入っております。

普段の生活では得られない経験がたくさんできた1週間でした。生徒と教員だけでなく、保護者の方々にもたくさんご協力いただき、充実した国際交流の取り組みを持つことができました。深く御礼申し上げます。

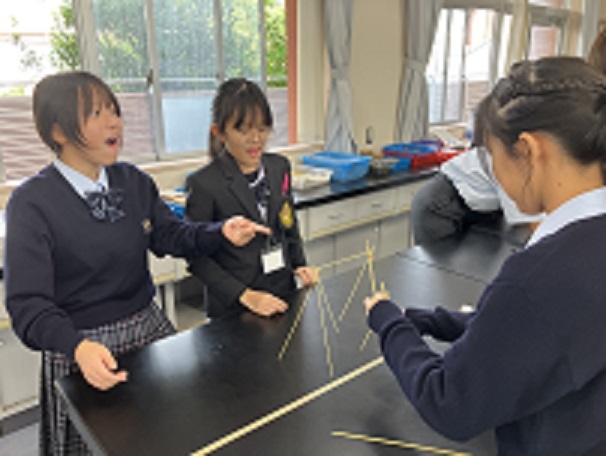

来日6日目となった22日(火)は、タイの生徒たちが本校の7年生と9年生の授業に参加し、現地の生徒と同じ机を並べて学びました。教室では、両国の生徒が積極的に英語を使い、互いにいろいろなことを伝え合いました。普段の授業では見られない国際色豊かな雰囲気の中で、子どもたちは文化の違いを感じながらも共通の言語でコミュニケーションをとっていました。この経験を通じて、タイの生徒も日本の生徒も自国以外の文化を学ぶ大切さを実感できたのではないでしょうか。両国の未来を担う若者同士が、共に学ぶ姿勢を見せてくれたことは、保護者の皆様にとっても誇らしいことと思います。

昼食とホームルームでは、8年生と9年生がクラスごとにさまざまなゲームを用意し、タイの生徒たちと交流を深めました。タイの生徒たちもゲームを通じて日本の文化や風習に触れ、笑顔あふれる時間を過ごしました。特に昼食では、高等部の希望給食が提供され、タイの生徒たちに日本の学校給食の魅力を味わってもらいました。

午後は8年生と共に東山へ行き、日本の生徒のグループに一人ずつタイの生徒が加わり、英語で東山を案内しました。この日のために日本の生徒はしっかりと準備を進めてきましたが、実際に英語で伝える難しさを体感し、新たな課題を見つけたことと思います。東山での体験は、教室を超えた学びの場となり、言語の壁を越えて異文化理解を深める貴重な機会となりました。

夜には、育友会の後援を受けて、ホストファミリーとのお別れパーティーが開催されました。ホストファミリーのみなさんが集まり、ゲームや食事を楽しみながら、タイの生徒たちとの最後のひとときを過ごしました。タイの生徒たちにとっても、日本の家庭の温かいおもてなしに触れる時間は、忘れられない思い出になったことでしょう。この国際交流を通じて、ホストファミリーのみなさんがタイの生徒を家庭に迎え入れたことは、単なる短期の滞在に留まらず、心のつながりを築く大切な役割を果たしたことを実感していただけたのではないでしょうか。